ABRÉACTION / STRESS POST-TRAUMATIQUE

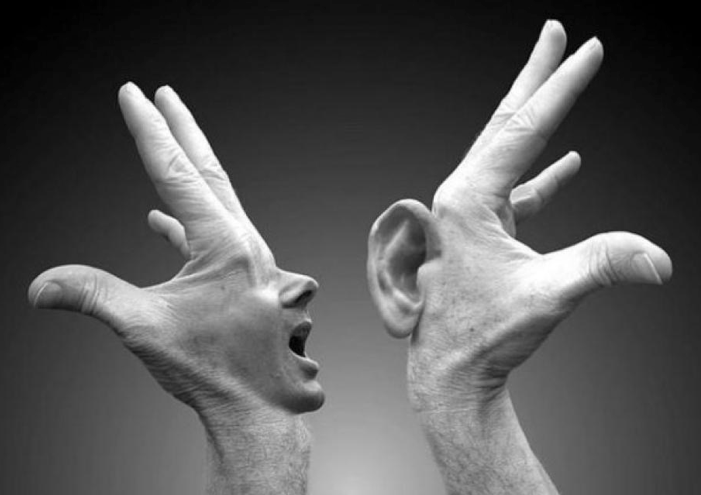

Nécessité d'un double discours :

Pour faire court et précis, la stratégie pour éviter un stress post-traumatique est simple:

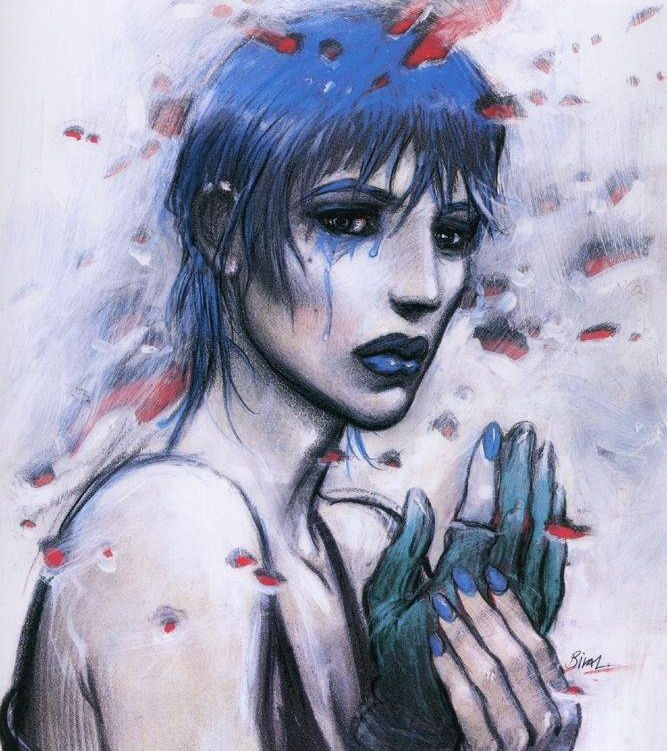

- se dégager de l'affect (= de la somme des émotions qui bouleversent le psychisme de manière confuse: colère, tristesse, méfiance, culpabilité: sentiments qu'il faudra -mais pas tout de suite- identifier et classer...): il faut créer une DISTANCE entre Soi et les Faits, en les racontant de DEUX MANIÈRES DIFFÉRENTES:

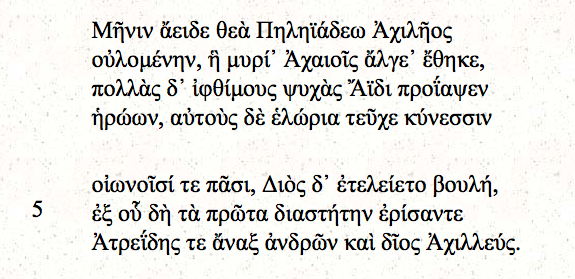

- 1 / raconter, de manière à créer une Histoire SÉPARÉE DE SOI, comme si "c'était arrivé à un autre": cela revient à élaborer une "Mythologie" , en acceptant les exagérations, les hyperboles, comme quand un artiste écrit un poème, un blues ( les paroles des Blues sont toujours tragiques, "The day is grey, my babe has gone"...), une Saudade brésilienne, une Élégie de la grèce hellénistique ou de la Pléïade, etc...: le récit doit être répété, mimé, pour faire fonction d'exorcisme.

-2/ EN MÊME TEMPS, ET C'EST PARADOXAL, il faut préciser des descriptions de plus en plus "objectives", par exemple préparer un "P.V." précis: l'approche "froide" fige l'Histoire et en enlève peu à peu le côté émotionnel (qui lui s'investit dans le discours n°1).

CES DEUX TYPES DE RÉCIT permettent le "deuil": le langage "rationnel" clot l'Histoire, et le langage "mythologique" le classe dans le tiroir "des choses que l'on racontera plus tard aux réunions de famille ».

NB: DANGER À ÉVITER: faire comme si de rien n'était (déni, dénégation), comme si tout était normal.

La meilleure tactique consiste à alterner les moments "normaux" (ou on peut & doit plaisanter, rire, boire, manger...) ET les moments de récit, de tristesse, de narration...

NB2: l'approche "rationnelle" ("tu es protégé, ça n'arrive pas deux fois, etc....") est peu efficace, au moins au début: la charge d'angoisse est telle que la "Raison" est peu entendue en profondeur. En revanche, la chaleur humaine, l'amour familial, le rappel des bons moments passés et de la certitude qu'ils se reproduiront est essentiel ("tu te souviens de cette fête...." ET "cet été on fera ceci, cela, etc...")

NB3: attention aussi à ne pas être "contaminé" par son angoisse: cela peut faire rejaillir des vieilles peurs et "bloquer" beaucoup de monde..."

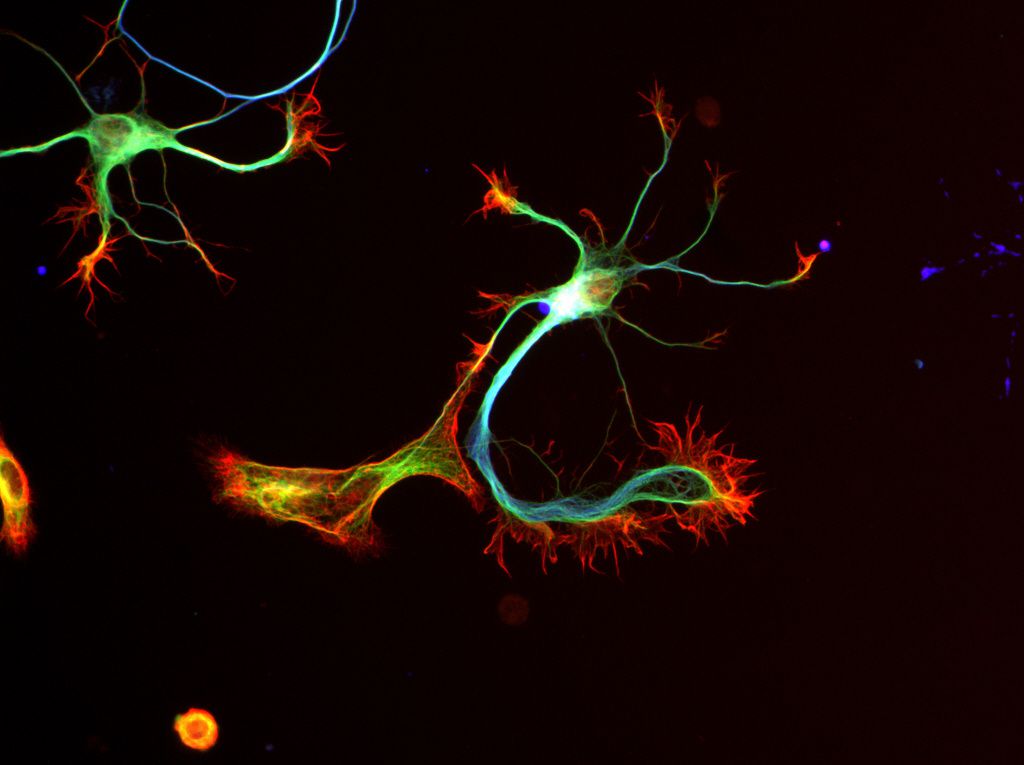

/idata%2F2216972%2Fsynapse.jpeg)

/https%3A%2F%2Fsecure.surveymonkey.com%2Fsmassets%2Fsmlib.globaltemplates%2F1.0.6%2Fassets%2Fsm_logo_fb.png)